春

Spring

注目ポイント

春はる

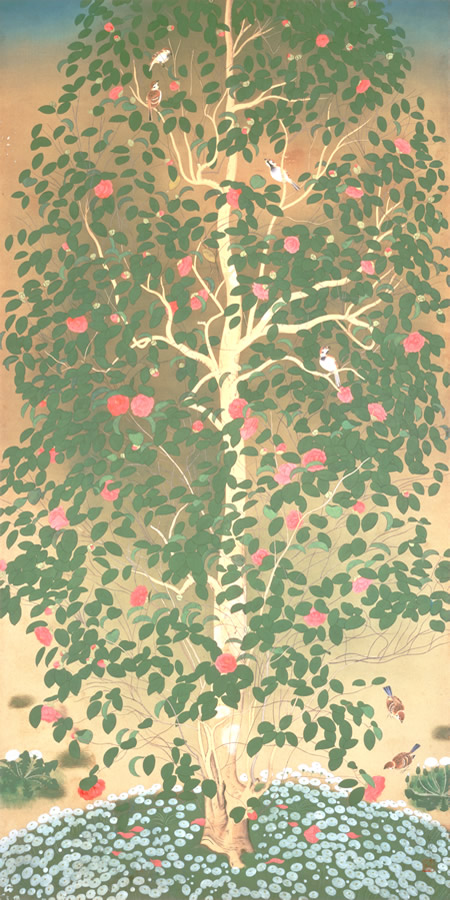

土田麦僊(つちだ・ばくせん)|大正9年(1920)|絹本着色・三面

ヨーロッパの教会では、祭壇の脇に大きな宗教画が据えられているのが一般的で、三面の絵が、ちょうど鏡台のように中央に折りたたんでしまわれ、また教会の儀式のときにはこれらを開いて据えるという仕組みになっているという。麦僊の≪春≫は、この三連祭壇画の形式との関連が指摘されることがある。大正7年(1918)、文展の審査に不満をもち、東西美術の融合と新しい日本画の創造を目指し、小野竹喬、村上華岳、榊原紫峰、野長瀬晩花と国画創作協会を立ち上げたものの三年後には渡欧し、それは約一年半に及んだ。三連祭壇画への興味は、そのころに抱いたものであろうか。

左側を開けると白木蓮が左端に、右側を開けると右端に椿が、そして真ん中には神々しい母子の姿が現れる。麦僊は、そんな演出を考えていたのかもしれない。発表当初、両脇の花々は軸装、真ん中は二曲屏風であったというから、三面の額に改装した現在の状態の方が、麦僊の気持ちには近づいたと思われる。

画面中央に母子と乳母車と梨の花、左幅に白木蓮、右幅に椿の大樹を描いて、画面いっぱいに春の草花が咲き誇る楽園を思わせるような装飾的構成も、裏箔を施した上に清純な白色と鮮やかな緑色を主調として鮮やかな青空を背景にしている色彩感覚も、広い意味で宗教的な、荘厳な印象を作り出している。

土田麦僊は本作を「≪春≫は春の理想を描いたもの」としたが、一方で「私はあの画を描くに当って随分自然の写生に努めた。そして写生に写生を重ねてゐるうちに、自然は単なる自然でなくなり、物質の本質を掴むと、或るものは単純化され、そこに自と象徴的なものが表れてくる。象徴といふも決して自然を度外したものではあり得ない」と述べている。

-

右幅には画面いっぱいに椿の花が咲き誇っています。作品の発表当初は軸装され、中央の母子像の右側に掛け軸として置かれていたとされています。

-

母と子、乳母車、梨の花が全面に描かれ、春の楽園を感じさせます。清純な白と豊かな緑を主調として背景に鮮やかな青色を配することで、広い意味で宗教的で荘厳な印象を作り出しています。

-

左幅には画面いっぱいに白木蓮の花が咲き誇っています。作品の発表当初は軸装され、中央の母子像の左側に掛け軸として置かれていたとされています。

スワイプしてご覧ください。