千与四郎

Sen-no-Yoshiro

注目ポイント

千与四郎せんのよしろう

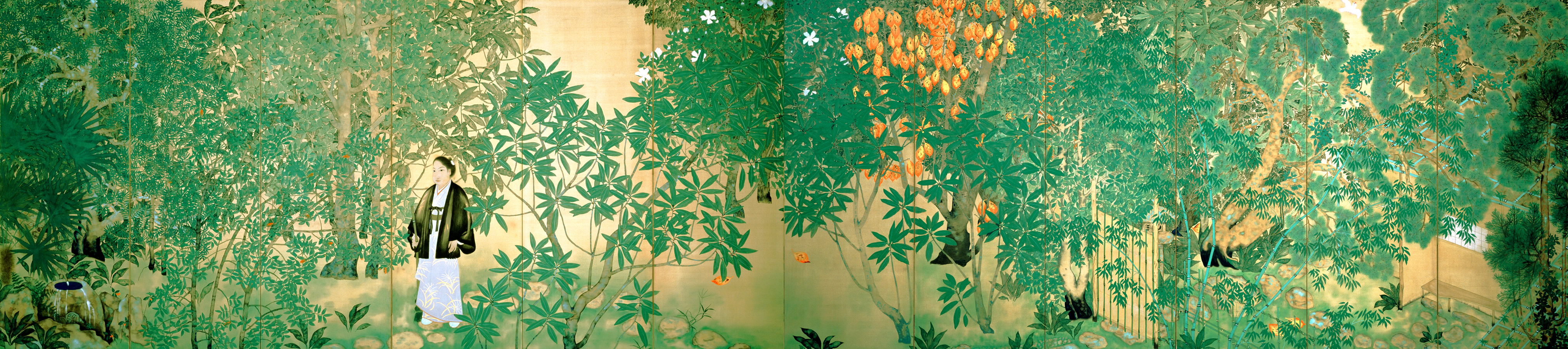

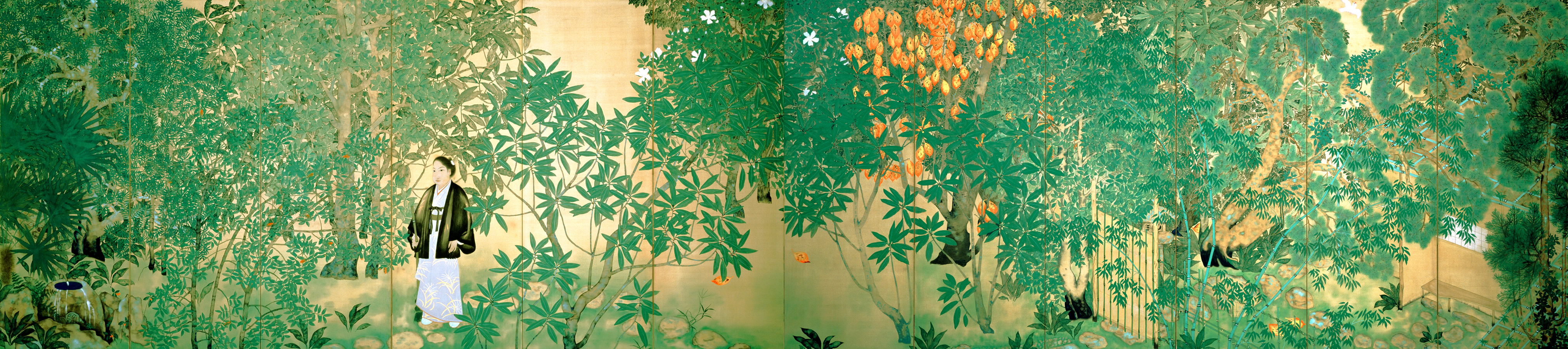

横山大観(よこやま・たいかん)|大正7年(1918)|絹本着色・六曲一双

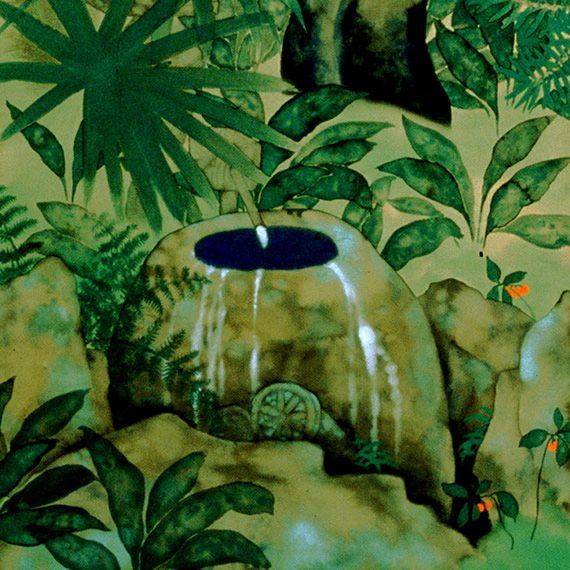

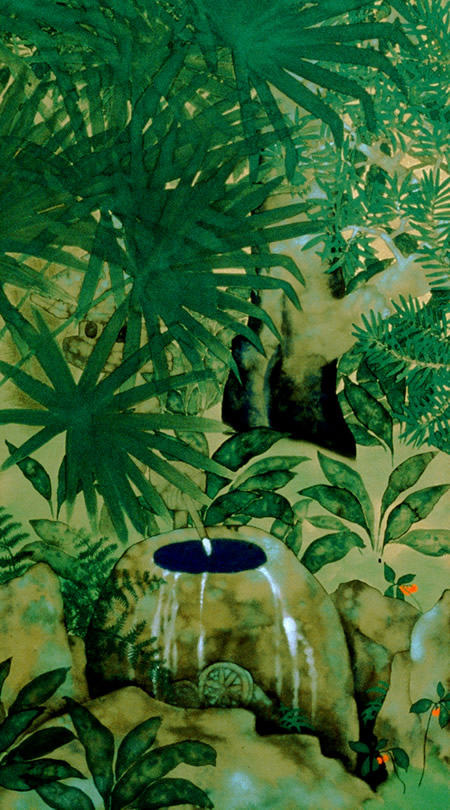

この絵の制作にあたって、横山大観自身は「茶室を調べるためには京都へも行き、裏千家、天珠院、天然坊、妙喜院、藪内等の茶室を見て研究した」と語っているが、最後にあげた藪内家の茶室燕庵こそが、本作のモデルではないかとされている。その図面などから考えると、本作は織部好みの割腰掛から茶室の躙口(にじりぐち)の手前の蹲踞(つくばい)までを、六曲一双の画面の右端から左端にむかって描いていることになる。本作の前に立った人は、腰掛から亭主がいざなう猿戸(柴折戸)を通って露地をすすみ、茶室の手前、文覚上人の五輪塔の水輪を利用したと伝えられる蹲踞で手を洗い口をすすぐまでの間を、言わば疑似体験することができる。

画面では、露地の途中、鬱蒼とした緑の中に、少年与四郎が佇んでいる。与四郎とは茶の湯の大成者として知られる千利休(1522~91)の幼少期の名前である。そのころの逸話によると、師である武野紹鷗から庭の掃除を命じられたがすでに塵ひとつ落ちていない。そこで与四郎は、かえって木々を揺り動かして木の葉を落として茶庭の露地に風情を添えたという。絵の中に幾枚かの落葉がみられることからすると、すでに木々は揺り動かされ、私たちは与四郎の心遣いにより風情をました庭を目の当たりにしていることがわかる。

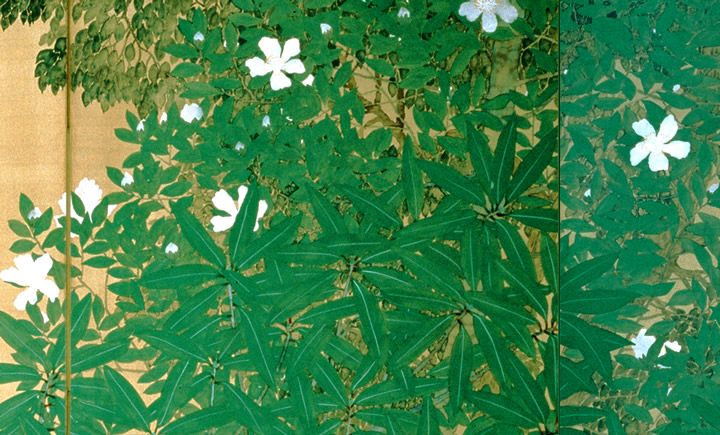

横山大観は、本作を、特に江戸時代の琳派の作風を参考にして装飾的な作品に仕上げた。裏箔の効果を用い、また樹木の幹や庭石には「たらし込み」の技法が多用されている。鬱蒼とした庭に佇む与四郎は、あどけなくも凛とした風情で、静謐な情感を際立たせている。緑青を基調とした庭木の中に、紅葉した葉や白い花弁の花々が配され、大観の華麗な色彩感覚がうかがえる。大正7年(1918)再興第5回院展出品作。翌年の第6回展では、この大観を追って緑青を基調とする作品が目立ったとされる。この絵の前で、私たちは与四郎の感性と大観の美意識を併せて体験することができる。

-

横山大観は、この作品を江戸時代の琳派の作風を参考にして装飾的に仕上げました。裏箔の効果を用い、樹木の幹や庭石には「たらし込み」という、塗った色が乾かないうちに、ほかの色を垂らして色をにじませる技法を多用しています。

-

緑青を基調とした庭木の中に、紅葉した葉や白い花が配されており、大観の華麗な色彩感覚がうかがえます。この作品は大正7年(1918)の再興第5回院展に出品され、翌年の第6回展では大観を追う緑青基調の作品が多く見られました。

-

この作品の前に立つと、腰掛から亭主が誘う柴折戸を通り、露地を進んで茶室に向かい、蹲踞で手を洗い、口をすすぐまでの体験を疑似的に味わえます。

-

鬱蒼とした緑の中に少年の与四郎が立っています。与四郎はわび茶の大成者、千利休(1522~91)の幼い頃の名前です。彼は師匠の武野紹鷗から庭掃除を頼まれましたが、すでにきれいだったので、あえて木々を揺らして葉を落とし、庭に風情を加えたといわれています。画中には落ち葉が描かれていますので、私たちは、与四郎の心遣いで風情が増した庭を見ているということになります。

スワイプしてご覧ください。